法人経営における税金の重さと生命保険の役割

中小企業や法人経営者にとって、毎期の法人税や社会保険料の負担は大きな悩みの種です。利益が出れば出るほど税金が増える仕組みになっており、「いかに適切に節税を行い、資金を会社に残すか」が経営戦略上の大きなテーマとなります。

その中で注目されてきたのが 法人保険(法人契約の生命保険) を活用した節税です。生命保険は単なる保障の役割だけでなく、契約の仕方によっては 保険料の一部を損金算入し、法人税を抑える効果 が期待できます。さらに、将来の解約返戻金や退職金準備などにも活用でき、資金繰りと保障を両立する手段として利用されています。

法人が直面する税金対策の課題

多くの中小企業や経営者は、以下のような悩みを抱えています。

- 「利益が出ても税金で資金が流出し、手元に残らない」

- 「将来の退職金や役員保障をどう準備すればよいか分からない」

- 「一時的な利益圧縮をしたいが、適切な経費計上の方法がない」

- 「税務調査で否認されない正しい節税策を知りたい」

特に法人保険は、過去に「節税保険」として乱用された経緯があり、税制改正によって損金算入ルールが厳格化されています。そのため、最新のルールに基づいて活用しなければ、思わぬ追徴課税を受けるリスクもあるのです。

生命保険を活用した法人の節税の結論

結論として、法人の生命保険は「正しく設計すれば節税と資金準備を両立できるが、誤った利用はリスクが大きい」という点に尽きます。

- 税務上認められる範囲で損金算入できる商品を選ぶ

- 解約返戻金や保障内容を経営計画に合わせて設計する

- 税務調査で否認されないための根拠を持つ

つまり、生命保険を単なる節税目的ではなく「法人のリスク管理・福利厚生・退職金準備」といった目的と結び付けることが、長期的に見て正しい活用法です。

なぜ生命保険が節税につながるのか

生命保険の法人契約が節税につながる理由は、保険料の一部または全部を「損金」として処理できるからです。

保険料の損金算入

- 損金算入できる部分 → 法人税の課税所得を減らし、節税効果が出る

- 資産計上される部分 → 将来解約時に返戻金として戻る

これにより、

- 短期的には税負担を抑える

- 長期的には返戻金で資金を確保する

という2つの効果を同時に得ることが可能になります。

法人が利用できる生命保険の種類と節税効果

定期保険(保障重視型)

法人が役員や従業員を被保険者として契約する生命保険の中で、もっともシンプルなのが「定期保険」です。

- 特徴

- 一定期間(10年・20年など)の保障を確保

- 満期保険金や解約返戻金は基本的にない

- 損金処理

- 保険料は全額損金算入可能

- メリット

- 保険料を全額損金算入でき、短期的に税負担を軽減

- 経営者や役員の死亡保障を備えられる

- デメリット

- 資産形成効果はゼロ

- 解約しても返戻金がなく、支払った保険料は戻らない

長期平準定期保険

一定期間の死亡保障を備えつつ、解約返戻金が徐々に積み上がるタイプです。

- 特徴

- 契約初期から返戻金が増加し、ピーク後に逓減

- 退職金準備や事業承継資金に活用できる

- 損金処理

- 保険料の1/2または1/4を損金算入(契約内容による)

- メリット

- 節税と資産形成をバランスよく実現

- 解約返戻金を退職金や設備投資資金に充てられる

- デメリット

- 税制改正により損金算入割合が制限されている

- 計画的に解約しないと損をする可能性がある

逓増定期保険

時間が経つにつれて保障額が増えていく設計の保険です。

- 特徴

- 契約初期は保障が小さく、後半で大きくなる

- 成長企業の役員保障や退職金準備に活用されやすい

- 損金処理

- 一定割合のみ損金算入可能

- メリット

- 解約返戻金を利用して退職金原資を準備できる

- 利益が増加する企業のライフサイクルに合う

- デメリット

- 節税効果は限定的

- 解約のタイミングを誤ると返戻率が低下

養老保険

保障と貯蓄を兼ね備えたタイプで、契約期間満了時には満期保険金が支払われます。

- 特徴

- 死亡保障と貯蓄を両立

- 満期まで契約を続けると保険料の多くが戻る

- 損金処理

- 原則として保険料の1/2を損金算入

- メリット

- 福利厚生や従業員退職金準備に使いやすい

- 満期保険金でまとまった資金を確保できる

- デメリット

- 毎月の保険料が高く、キャッシュフローを圧迫する

- 税務上の取り扱いが複雑

法人向け保険商品の比較表

| 保険の種類 | 損金算入割合 | 解約返戻金 | 向いている用途 |

|---|---|---|---|

| 定期保険 | 全額 | なし | 純粋な保障確保、短期の節税 |

| 長期平準定期保険 | 1/2または1/4 | あり | 退職金準備、資産形成 |

| 逓増定期保険 | 一部 | あり | 成長企業の役員退職金、事業承継 |

| 養老保険 | 1/2 | あり | 福利厚生、従業員退職金準備 |

税制改正と節税保険の現状

かつては「全額損金+高額返戻金」が可能な節税保険が販売されていましたが、過去の税制改正で規制され、現在は 損金算入割合が制限された商品 しか利用できません。

したがって、法人保険を選ぶ際は「どの程度損金算入できるか」「解約返戻金のピークはいつか」を必ず確認する必要があります。

生命保険を活用した節税の具体的な事例

事例1:役員退職金の準備と節税

ある中小企業(課税所得1,000万円)が、将来の代表取締役の退職金を準備するために長期平準定期保険を契約しました。

- 契約内容:年間保険料200万円

- 損金算入割合:1/2(100万円)

- 返戻率ピーク:加入後20年で80%

節税効果

- 毎年100万円を損金処理 → 法人税率30%の場合、約30万円の節税

- 20年間で累計600万円の税負担軽減

- 解約時に返戻金3,200万円を受け取り → 退職金支払いに充当

退職金は損金算入されるため、受け取った返戻金をそのまま退職金に回すことで、課税負担を最小限に抑えることができます。

事例2:利益圧縮による一時的な節税

決算直前に想定以上の利益が出た企業(課税所得5,000万円)が、法人税負担を軽減するために定期保険を活用しました。

- 契約内容:年間保険料500万円の定期保険

- 損金処理:全額損金

- 解約返戻金:なし

節税効果

- 保険料500万円を損金処理 → 法人税率30%で約150万円の節税

- 翌期以降の保険料支払いは停止し、契約を短期解約

資産形成効果はないものの、短期的に利益を圧縮し、資金を社外流出させずに保障を確保できるメリットがあります。

事例3:事業承継資金の準備

後継者への事業承継を予定している会社が、逓増定期保険を活用しました。

- 契約内容:年間保険料300万円、保障額逓増型

- 損金処理:一部のみ(150万円損金算入)

- 解約返戻金ピーク:15年目で90%

節税効果

- 毎年150万円を損金処理 → 法人税率30%で約45万円の節税

- 解約時に3,500万円の返戻金を受け取り、後継者の相続税・贈与税対策資金に充当

保障額が増えるため、万が一の経営者死亡リスクにも備えられ、事業承継資金の準備と節税を両立できます。

シミュレーション比較

以下に、代表的な活用事例の節税効果を比較します。

| 活用目的 | 保険の種類 | 年間保険料 | 損金算入額 | 節税効果(税率30%) | 将来の資金用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| 役員退職金準備 | 長期平準定期保険 | 200万円 | 100万円 | 約30万円 | 退職金支払い |

| 利益圧縮 | 定期保険 | 500万円 | 500万円 | 約150万円 | 純粋な保障 |

| 事業承継資金 | 逓増定期保険 | 300万円 | 150万円 | 約45万円 | 承継資金 |

具体例から学べること

- 法人保険は「節税+資金準備」をセットで考えると効果的

- 損金処理できる部分は限定的になっているため、資金の出口戦略を明確にすることが重要

- 税務署が注目するのは「契約の目的が正当かどうか」であり、単なる節税目的ではリスクが高い

法人が生命保険を活用する際に取るべき行動ステップ

1. 自社の課題を明確にする

まずは「何のために生命保険を導入するのか」を明確にしましょう。

- 役員や従業員の死亡保障を備えたいのか

- 将来の退職金や事業承継資金を準備したいのか

- 決算対策として利益を圧縮したいのか

目的が不明確なまま保険に加入すると、節税効果も資金準備効果も中途半端になるリスクがあります。

2. 契約する保険の種類を選定する

目的が決まったら、適切な保険商品を選びます。

- 短期的な利益圧縮 → 定期保険

- 中長期的な退職金準備 → 長期平準定期保険

- 事業承継資金準備 → 逓増定期保険

- 福利厚生や従業員退職金 → 養老保険

表やシミュレーションを活用し、複数の商品を比較検討することが大切です。

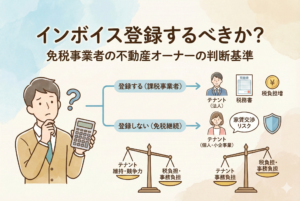

3. 損金算入のルールを確認する

税制改正により、損金算入できる割合は厳格に制限されています。

加入前に必ず以下を確認しましょう。

- 損金算入割合はどの程度か

- 解約返戻金のピークはいつか

- 税務署から否認されるリスクがないか

「節税保険」のような過度な活用は否認対象になるため、税務上の根拠を押さえて契約する必要があります。

4. 専門家に相談する

法人保険は商品性も税務処理も複雑であり、自己判断だけで契約するのは危険です。

- 税理士に相談して、節税効果や資金繰りへの影響を確認

- 保険会社や保険代理店に見積もりを依頼

- 複数のプランを比較検討し、最適解を導き出す

税務と保障の両方に詳しい専門家をパートナーにすることで、リスクを抑えた導入が可能になります。

5. 定期的に見直しを行う

保険は一度加入すれば終わりではなく、定期的な見直しが必要です。

- 会社の利益状況や事業環境が変わった

- 役員の年齢や退職予定が変動した

- 税制が改正され、損金算入ルールが変わった

こうした状況に合わせて、保険を解約・変更・追加することで、常に最適な形を維持できます。

まとめ:生命保険は法人の「節税」と「資金戦略」をつなぐツール

法人の生命保険は、単なる節税対策にとどまらず、

- 将来の退職金や事業承継のための資金準備

- 経営者・役員の保障確保

- 福利厚生の充実

といった多面的な効果をもたらすツールです。

ただし、誤った使い方は税務リスクや資金繰り悪化につながるため、必ず目的を明確にし、専門家と相談しながら導入・運用することが大切です。

「節税」と「資金戦略」を両立させるために、生命保険は法人経営における重要な選択肢の一つと言えるでしょう。